もうあっという間に2月も終わりかけ。TVや雑誌で来年度に向けて学用品の片づけの話題が取り上げられる時期ですね。

学用品の中でも私たちの頭を悩ますのは、大量にある「学校のプリント整理」です。

コロナ禍でプリント配信がメールや学校のホームページからとなったところも増えていますが、それでもまだまだ紙媒体で配付されているケースも多いと思います。

今日は学校のプリント整理をどうしているかについてやり方をご紹介した上で、ヒントをまとめていきます。

学校・保育園のプリント整理

子どもは初回記事投稿時には保育園(年長)の息子、中2の娘の2人。上の子は学校の保護者向けプリントは成績以外は紙ではなくデータ配信。下の子は紙でもらってくるので仕組みは別々です。

プリント管理で私が重視しているのは、夫婦で同じだけ情報共有をすること。基本的に私の方が書類・タスク・金銭管理が苦手なので、私が全部やるのではなく夫にもすべて確認してもらい、その都度誰が何をするかを考えています。

デジタル配信のプリントの整理

上の子の学校はお便りがすべてClassiというオンラインサービスを介して配信されるので、紙で配られることはありません。ただ、ClassiのUIがイマイチで検索性が悪いので、配信されるたびにこちらがデータを適切に保存していかないと、情報を後から探すのはとても大変です。

step

1配信された内容を確認

メールで通知が来る/アプリの通知が来るので、スマホアプリから内容を確認します。

step

2年間行事予定・月間予定のみEvernoteへ

年間行事予定と月間予定は見返す可能性があるので、スマホ上でpdfをEvernoteにエクスポートしておきます。その他は基本そのまま何もしません。

step

3把握しておく必要のあるものだけスケジュールに転載Evernoteへ

必要な物をその時に用意したり、仕事の調整をするために手帳にその都度入力。

私の場合は手帳ですべてを管理しているので、この過程が一番大切です。

*その後、リライトしている2023年2月現在は家族全員で予定を共有するため手帳での管理をやめて、Google Calenderを使用しています。

保育園のプリント管理

保育園のプリントは少なくて助かりました。年間行事、月のお便り、行事の申し込み、プール・英会話・体操のスケジュール、給食献立が配付されていました。

保育園のプリントは少なくて助かりました。年間行事、月のお便り、行事の申し込み、プール・英会話・体操のスケジュール、給食献立が配付されていました。

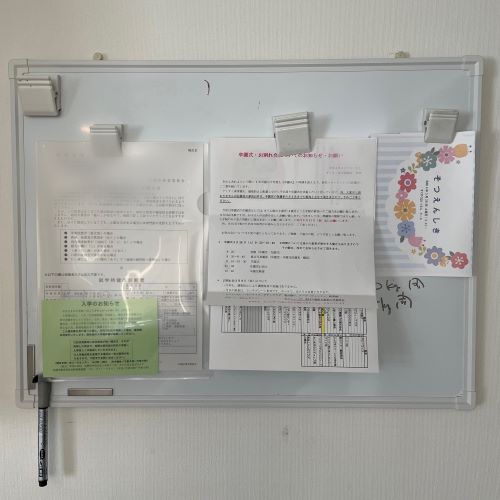

我が家は朝の家事育児を夫がしてくれていたので、基本的にこれらのプリントに目を通す必要があったのは夫。夫は朝子どもと自分のお弁当を作る時に行事などを確認するので、ファイリングせずに、キッチンにあるホワイトボードにそのまま貼ってありました。

年間行事はカレンダーと私の手帳、プール・英会話・体操のスケジュールはカレンダーに転載しておいて、抜け漏れがでないように(仕事を入れてしまわないように)気を付けていました。そして、月のお便りや献立は、翌月のお便りがきたら入れ替えて処分していました。

小学校のプリント管理(娘の頃)

娘の小学校生活6年間を経験しているので、その間に試行錯誤しました。とりあえず、幼稚園の段階でプリントを残しておいても見返さないことはわかったので、その都度処分、紙として残さないと決心していました。ちょうど2013年頃からEvernoteとScanSnapを使い始めたので、とりあえず持ってきたプリントすべてスキャンしていました。

でも結局、

- スケジュール関連や持ち物が書いてあるもの以外は見返す機会もない

- 何度も必要に応じてプリントを確認するのが時間の無駄に感じる

ことから年間行事以外スキャンすることもやめ、その都度手帳に必要事項を書き込んで処分する方式にしました。

step

1ランドセルから出す

娘が低学年の頃はリビングの隣に学校関連の物とランドセル置き場を作っていたので、ダイニングテーブルに出してもらっていました。

step

2予定や持ち物をチェックして手帳に書き込む

こちら側で何かしら行動が必要なものとそれ以外で判断します。予定を把握しておく必要があったり、持ち物を準備しないといけない場合それを手帳に書き込みます。

何月何日に持って行く必要があるものを買いに行けるのはいつか?というところまで考えて、スケジュールに落とし込んでおきました。

また、ここで夫に対応してもらうことがあったら把握しておいてLINEで送ったり、直接話して依頼したりしていました。

step

3夫に「見たら捨ててねー」&週間予定は子どもが管理

私が必要な内容を書き込んだら、あとは夫にプリントに目を通してもらってから処分。

一週間の予定のプリントは、子どもが自分でランドセルの中に入れて毎日確認していました。

小学校のプリント管理(小1息子)

この記事は元々2022年に初回投稿し、その頃保育園だった息子はもう小1が終わろうとしています。

結局学校からのお便りは、オンラインで学校のホームページに掲載されているので持ち帰る枚数は減っています。

また、娘と息子は全くタイプも違うし、私の仕事の仕方も変化してきているためプリント管理は娘の頃とは違う形で落ち着きました。

step

1ランドセルから出す

毎日だいたい6時頃に学童保育から一緒に帰宅。先に夕飯を済ませ、宿題の確認や音読をするためにリビング横にある机に向かう際にプリントを出す

step

2私が必要な情報をピックアップ

こちら側で何かしら行動が必要なものとそれ以外で判断します。予定を把握しておく必要があったり、持ち物を準備しないといけない場合それをGoogle Calenderやタスクアプリに書き込みます。

何月何日に持って行く必要があるものを買いに行けるのはいつか?というところまで考えて、スケジュールに落とし込むのは変わりません。

念のため、アレクサに話しかけて買い物リストにも入れています。

また、ここで夫に対応してもらうことがあったら把握しておいてLINEで送ります(口頭だけだと忘れるため)

step

3夫に「見たら捨ててねー」&週間予定は子どもが管理

私が必要な内容を書き込んだら、あとは夫にプリントに目を通してもらってから処分。

一週間の予定のプリントは、ランドセル置き場の近くに子どもが自分で掲示しています。

また、学校の宿題のプリントやテストは本人に聞いてみたところ「よくわかんないから1年ぶんはとっておく」と言ったので、現在はひたすらカラボ用のインナーボックスに入れて溜めています。1回くらいしか見直していないので、年度末にまとめて手放せる気がしています。

紙は1度しか触らない

娘が小学校に入る直前にこの仕事を始めました。暮らし全般を整える上で、基準を明確にして物を管理することはとても大切で、私の日常生活でも情報の管理は課題となりました。

それまではプリントなどの情報はファイリングして保管し「管理するもの」だと思い込んでいたのですが、常に使える状態にしておくことが大切で、その状態は人それぞれ異なることがわかりました。またその都度処理して、「紙は一度しか触らない」というメソッドもその頃に知りました。

私の場合は、プリントから私が把握しておくべきことをスケジュールとともにその場で手帳に書き出す方法が、情報を常に一番効率的に使える状態にできました。夫は見える場所に貼っておいて、気になった時に確認する方がやりやすいようです。

プリント管理/整理収納は目的を明確にすることがポイント

これまでもたくさんの方のプリント管理をお手伝いしてきましたが、まったく同じプリントが配付されていても保護者によってプリントの存在、保管する目的や意味が大きく違うことを目の当たりにしてきました。

まずは、自分にとってプリントはどんな存在なのか、残す意味は何なのか?を明確にする必要があります。これは、自分の考えで大丈夫。いくら片づけ・整理収納のプロが「手放したらスッキリしますよ」と言っても、少しでも手放すことに不安がある場合は残した方がいいです。そして期限を決めて、あとからしっかりと「本当に必要だったか?」振り返りましょう。

プリントを取っておきたい派の考えも色々

- 長子が小学校に入りたての場合、何をどのくらい残せばいいかよくわからないから

- 後から振り返って見返すから

- 下の子の時にも「上の子の時どうだったかな」と参照するから

- 後で写真と一緒にアルバムを作るから

- 思い出の1つだから

- ママ友によく学校の予定や持ち物を聞かれるから

- ファイリングが好きだから

- いちいち判断するのが面倒なので、1年分すべて1カ所にためてまとめて捨てた方が楽だから

プリントの管理方法も色々

- Evernoteなどクラウドサービスを使用する

- スマホのお便り管理アプリを使用する

- 写真を撮って、カメラロールのアルバム保管

- 写真を撮ってLINEのキープメモに送っておく

- 手帳・カレンダー・Google Calenderに予定を写す

- 家の情報ステーションに継時

- 冷蔵庫に貼っておく

- バインダーに挟んで立てる/寝かせる

- クリアファイルにカテゴリーごとにまとめてファイルボックスに入れる

- クリアポケットファイルにカテゴリーごと/人ごとに入れる

- 2つ穴ホルダーに穴をあけてファイリング

- ボックスやトレーに積んで行く

どれかが正しく、必ずうまく管理できるというわけではありません。

ぜひ自分に合ったやり方を見つけてみてくださいね!