最近では日本語でもADHDコーチングについて検索する人が増え、実際にアメリカでADHDコーチング資格を取得した方から日本語でセッションを受けたという方の話も聞くようになってきました。

「片づけても数日で散らかる」「タスクを先延ばししてしまう」。——そんな悩みを検索でたどり、解決策を探している時に ADHDコーチング に行きつくようです。ADHDコーチング自体も、まだ日本では認知度が少しずつ上がっている状況ですが、さらに残念ながら知られていない存在として、 “空間” と “行動” の両方を支える ICD(Institute for Challenging Disorganization)認定 ADHD スペシャリストがいます。本記事では

ADHDコーチング が担う役割

ICD ADHD スペシャリスト が得意とする環境最適化

両者を組み合わせるメリット

を解説することで、困りごとの解決、変化につなげる参考にしていただけると幸いです。

1. ADHDコーチングとは?

ADHDコーチングは、ADHDのある人が 「学習・パフォーマンス・生活の質」を高めるために、コーチと継続的に協力する支援プロセスのことです。

日本で「コーチング」というと一般的には「クライアントの中に答えがある」という前提で、目標達成や自己実現をするために行うものが一般的です。

それに対してアメリカのADHD&LIFEコーチの団体であるADDCA(addca.com)によると、ADHDコーチングではコーチが行うことは、

ADHD特有の課題(多動・衝動・不注意・自己否定など)の仕組みを一緒に理解する。

時間管理・整理整頓・自己肯定感などに役立つスキルや仕組みをクライアントと共に設計。

クライアント自身に気づきと選択肢を引き出し、行動と結果に責任を持てるよう伴走する。

それによりADHDのクライアントが得られる結果は、

課題の原因が「性格の欠点ではなくADHDにある」と納得できる。

失敗体験を安全に振り返り、自己観察力を高める。

先延ばし・完璧主義などで行き詰まったときに視点を切り替える方法を学ぶ。

自分の学習スタイルや情報処理のクセを把握し、意思決定と実行力を向上させる。

などが紹介されています。特性を知り、新たに生産的な習慣やシステムを構築することで、困りごとを減らしたり、自己効力感が上がると報告している研究結果もあります。(参考:adhdcoaches.org)

2. ICD認定 ADHD スペシャリストとは?AHDHコーチとの違いは?

日本ではまだ馴染みのない「ICD認定 ADHDスペシャリスト」。

ICD は慢性的な散らかった状態(Chronic Disorganization)を学術的に扱う国際団体で、ADHD・ホーディング・タイムマネジメントなどテーマ別に段階的な資格を発行しています。Certificate of Study in ADHD を取得した片づけのプロは、

ADHD特有の片づけ・整理収納の課題

視覚支援など学習スタイル、処理様式を取り入れた収納設計

デジタル/紙の情報整理

などを 実践型で一緒に手を動かしながら 伴走できるのが特徴です。

また、専門分野はあくまでも「その方のQOLが上がる環境に整える」ではありますが、ADHDの特性や仕組みの理解、特性と経験から生じる自分を制限するような思考癖、学習スタイル、処理様式の違い、ADHDの時間管理など幅広く関連する知識を専門家から継続的に学んでいるのが特徴です。

参考:

▶Certificate of Study in ADHD (ADHD)

https://www.challengingdisorganization.org/certificates/level-i/adhd/

▶ICD

challengingdisorganization.org

3. スムーズな暮らしに“環境 × 行動” メソッドが必要な理由

今では発達障害に関する情報も日本では知られるようになり、子供の発達障害に対しては知識や理解が少しずつ広まっている状況です。でも、今すでに大人になっている私たちが子供の頃には聞いたことのない概念でした。

大人になり、社会に出てから 「遅刻・締切破りで職場や家族に叱られる」、 「仕事でケアレスミスが多い」、「仕事や家事が終わらない」、「職場での人間関係がうまくいかず、抑うつ、不安が続く」そんな職場での評価低下や家族の指摘がきっかけで受診するところから、大人のADHDが診断される傾向があるようです。また、育児中のお子さんの診断をきっかけに自分の特性に気付いたという話もよく聞きます。

なぜこのように大人になってから顕著に困るのか…それは、大人になってからの方が自律が必要とされるのに、私たちは子供の頃に自分の特性にあったモノゴトの対処法を教えてもらえていないからです。

家の中の環境をとっても、ADHDの方の中には片づけが苦手な方が多くいらっしゃいます。なぜADHDの方に片づけが苦手な方が多いかというと、実行機能や注意のオンオフ調整が難しい、衝動性、時間認識がずれる、疲れやすい、感情面に揺さぶられやすい…様々な特性が影響しているからです。

でも、今大人になってから診断されている方は、どうやったらうまく片づけられるのか、これらの特性までをふまえた片づけ方法を教えてもらえたことはありませんよね。

これまでの(特に今の大人が子供の頃)片づけ・整理収納は「直線的、理論的」な方法だけが推奨されてきたからです。収納から出して、いらないものを捨てて、残すものを収納する、毎日戻す、これが始まりから終わりまでまっすぐな直線的片づけです。

そして要不要の判断も、使用頻度、サイズ、在庫数など定量ベースで数値化する理論的な方法が主流でした。

これらは、再現性と短期的な成果は高いものの、実行機能に課題がある人や感情面のハードルが高いケースでは、うまくいきません。伴走型支援や行動習慣を作り出して組み合わせる必要が出てきます。

片づけが苦手な場合のよくある対処法、その方法の限界、改善のためのアプローチ例をまとめると、

| よくある対処法 | 限界 | 改善のアプローチ |

| 雑誌でおすすめの収納グッズを買う | 中が見えなくて使いにくく、使ったものを戻す行動が定着せず、散らかる | 物を使う動線、視覚的手がかりを考慮して収納を配置して、日々のフォローで習慣化 |

| タスク管理アプリを使用する | 入力もチェックも続かず挫折 | 本人に合ったアプリを検討、日々のフォローで習慣化 |

| 家族に片づけを頼む | やってもらうので自分ではいつまでもできない、家族のやりやすさに偏る | 本人の特性に応じて、自分で回せる仕組み+行動計画を設計、実行の伴走 |

ただシステムを作るだけではなく、実際にそれを使えるように思考、感情の整理、行動のフォローを継続していくことがポイントとなります。

4.ADHDコーチングを検討していたKさんのケース

半年で書類がなくならない、冷や汗をかかない暮らしへ

ADHDと診断されてから、ご自身でも本やブログを読んで学び、自分自身と向き合ってきたKさん。「ADHDコーチング」というものがアメリカにあることはご存知のようでした。ただ、日本ではまだなじみがなく探してもなかなか見つからないことから、ADHDと片づけで情報を探していた時にこちらのサイトを発見されたそうです。遠方にお住まいだったため、オンラインでのサポートとなりました。

ご本人の了承を得て、ICD認定のADHDスペシャリストとしてどのようなサポートをおこなったか紹介します。

Kさん(40 代・通勤フルタイムのワーキングマザー/小学生 2 人)

初回相談時の困りごと:

書類の管理に困っていて、特に玄関、ダイニングテーブル、キッチンカウンターに紙が溜まりがち。お金の管理も苦手で散財傾向があるので、基本的にはカードは使用しないようにしている。すべての支払いを振り込みにしているが、振込用紙をなくしたり、振り込み期限を忘れることもある。すごく精神的にも追いつめられるので、振り込みを忘れないように、書類の管理ができるようになりたい。

状況:

仕事と家事でやることが多く、疲れがたまっている、ずっと寝不足。書類も後で見ようと思っていて、結局どこに置いたか、何だったかわからなくなる

1か月目:行動の確認、仕組みの導入と使い勝手のチェック

- 書類が3カ所に分散する=それぞれの場所に置くまでの行動をチェック

- それぞれの場所に置かれる書類に傾向はあるのかどうか内容確認

- カテゴリー(本人がとらえている書類のまとまり)を確認

これらをチェックした後、仕組みを導入しました。

一緒に「結局残す必要がなかった書類リスト」を作成し、キッチンカウンターの目につく場所に置いて、該当する書類はその場で破棄できるようにしました。(考えたり迷うと「とりあえず」「あとでみよう」となるため)

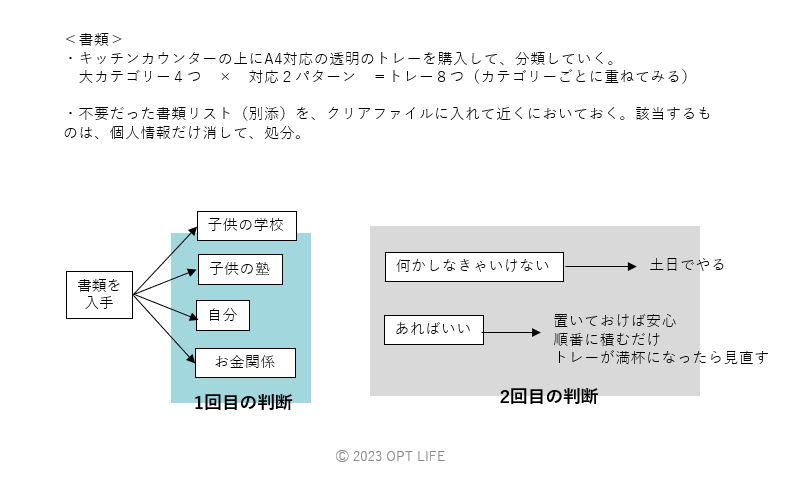

必要な書類は、以下の分類でトレーを用意してキッチンカウンターに並べました。縦に置くファイルだと、紙が正面から見た時に線状態になってしまい情報として認識しずらいので面が見えるようにしています。

- 子供がプリントを出す場所

- 子供学校「土曜日の朝やる」「あればいい」

- 子供塾「土曜日の朝やる」「あればいい」

- 自分関係「日曜日の朝やる」「あればいい」

- お金「日曜の朝やる」「あればいい」

平日は疲れていて思うように整理や対応ができないので、内容はタイトルを見て判断し、対応が必要なものは土日の朝に終わらせる仕組みにしました。

2か月目:仕組みの再構築

カテゴリーが多すぎてわかりやすいけれど、同時に分ける必要がある種類の多さに圧倒されるということで仕分けの枠を更新しました。

- 子供がプリントを出す場所

- 子供関係「土曜日の朝やる」「あればいい」

- お金「日曜の朝やる」「あればいい」

- それ以外「日曜の朝やる」「それ以外」

また、毎週土日にはLINEで「今から書類の処理をする」「終わった」という連絡を写真とともにしてもらい、時間計測と「褒め褒めフィードバック」を行うことで「時間がかかってめんどくさい」という思考にならないようにしたり、行動の後の報酬(褒められる)を強化したりしました。

できない時もありますが、それがどうしてか考えてもらいました。

3か月目:行動の習慣化の工夫

2か月の振り返りを行い、今後やりとりを減らしても行動を続けられるための工夫を考えました。うまく進んだ時のパターンとして、お子さんも同じ時間に一緒にテーブルで宿題をしているということがあったので、土日の朝の時間を親子でタスクを完了される時間として設定してもらいました。そのタスクが終わった後に、一緒に頑張ったご褒美を決めてそれに向けてサポートしあいながら進めてもらいます。

また、3か月で「あればいい」「それ以外」がどのくらい溜まったかを確認し、3か月に1回くらいは見直した方が安心できそうだということを確認。

4,5か月:報告の頻度を減らし、行動が続けられるか確認をしました。

6か月目:振り返りを行いました。

- 体調不良、残業、連休などのイレギュラーがなければ、書類の仕分けと対応についてはストレスがほぼなくなった。

- この6か月で支払いを忘れたことはなかった

このKさんのポイントは、

先に 物理的な“受け皿” を作ったことで、書類があらゆるところに散らかるから解放。

- 先に、次の行動を決めておくから毎回何度も考えなくて済む

短時間で行う+報酬 で行動を回し、忙しいワーママでも無理なく続いた。

収納だけで終わらず 日々の実行まで伴走 したことが、長期定着につながった

5.具体的なサポートのまとめ

いかがでしょうか。ICD認定ADHDスペシャリストは、ADHDや未診断でも特性が強めな方の暮らしのストレスを減らすために、ただ物を減らして収納用品を購入するだけではなく、今困っていることを解決するために仕組みを作り、片づける(元に戻す)という行動を含めて伴走しています。

ADHDコーチングでは、まず自己観察力を高めることで「いつ、どこで、なぜ先延ばしや完璧主義に陥るのか」を客観視できるようになります。そこから視点を切り替える思考法や、自分独自の学習スタイル・情報処理のクセを把握し、意思決定と実行力を底上げしていきます。

ただし、頭の中で描いた「自分に合った理想のしくみ」を現実の空間に落とし込むには、収納動線の設計や適切な収納用品の選択など、専門的な知識とハンズオンの技術が欠かせません。そこで力を発揮するのが ICD認定ADHDスペシャリスト。コーチングで得た気づき――「私はこうだから、こんな配置・見え方なら動きやすい」――を、スペシャリストが具体的な収納システムとして形にし、日々の行動が自然に回る環境へと仕上げます。

つまり、内面を整える“コーチング”と、環境を整える“ICDスペシャリスト”の連携こそが、思考と空間のギャップを埋め、「わかっているのに続かない」を「気づけば続いている」に変える最短ルートなのです。

日本では、ADHDコーチングを気軽に受けられる体制がまだ十分に整っていません。けれども、家の片づけも日々のタスクも “待ったなし” で迫ってきます。だからこそ―― ICD認定ADHDスペシャリスト を頼りに、自分に合った仕組みづくりと行動の習慣化を同時に進めてみませんか。当社では、2014年から特に片づけが苦手なクライアントの片づけをサポートして11年が経ちました(2025年現在)。長年ADHDに関しても独学で勉強をしていましたが、2021年にICD認定ADHDスペシャリストの資格を取得、その後継続的に学習しながらクライアントのサポートをしています。

以下ページから、ICD認定ADHDスペシャリストの詳細やページ最下部に有資格者のリストがあります。