*初稿2020年、リライト1回目2022年、さらに経験値があがったため3回目のリライトです

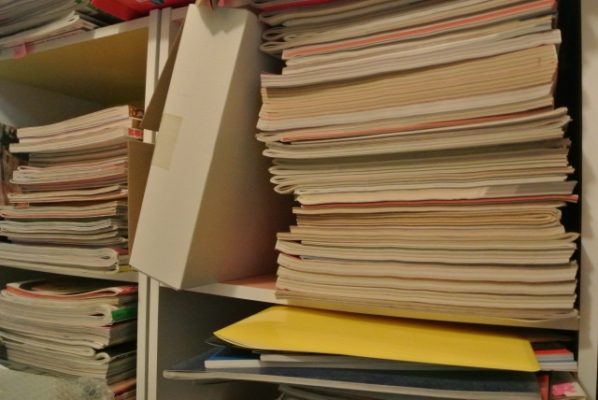

使い終わった教科書が増え続ける問題。

小学生の子どもがいます。前の学年の使い終わった教科書やノートはどうやって片付けたらいいでしょうか。義母が夫の子どもの時の教科書やテストをすべて残してあって、帰省するたびに見せてくれるのですが、残した方がいいのですか。

ANSWER

ご質問ありがとうございました。育児中、特に1人目のお子さんの場合は先がわからないため心配になりますよね。

私は現在高3と小4になる子供(初稿時:中1になる子どもと4歳児)がいます。その経験、お客様のご家庭で片付けた経験から考え方をご紹介します。

ちなみに先に我が家では…

娘が小学生の頃:

- 基本的には学年末に処分

- 本人が残したいものは残す

- 資料集は残す

というルールで使い終わった教科書を片づけてきました。

今は中学生になったのですが、まだ1年生なので今後のことがまだ不明なので今年度は「保留」にします。

ノート類は科目によっては小学生時代とは比較にならないほどしっかりまとめてあるので、残していく可能性もありますね。

その後、

娘が中学生の頃:

- 基本的には本人の判断で、残す/処分を決める

娘は中高一貫校に通っていたのですが、結局ほとんどの教科書や問題集、プリント類を中学生時代は残していました。

高校に入ってからは、受験に向けて科目やボリュームが変化していくのでこれも本人に必要な物を判断してもらっています。

それでも、小学生の頃からは想像できない量です。教科書、問題集、資料集、参考書…その他塾に通う子だったら、棚板全体を合わせたら3mくらい必要になると思います。

息子:

- 「えーまだとっておきたい」(使わないことは、親は知っている)

- 小1,2の分を、小4になる春休みに処分

- 小3の分はまだ残すとの判断

- ノートは、親の判断で一部保管することに。

娘と息子はタイプが違うので、息子は残しておきたいタイプ。

小1,2の分を結局1回も開くことはなかったので、小4になるこの春に手放しました。でも、それでも小3分は残してということなのですべて保存です。

ちなみに、学校で2学年連続で使用する教科書もあって、それは学年末にお知らせがあります。

使い終わった教科書やノートをどう整理収納していくかのポイントは、(いつも通りですが)基準を決めることからです。まずは残す目的/理由をしっかり決めることからスタートです!

教科書、ノートを残す/手放す 目的を明確にする

まず、なぜ使い終わった教科書やノートを残したいの?その目的や理由を明確にするところからスタートします。それによって、保管方法や保管料が異なるからです。

- 復習に使うかもしれないから

- 思い出として

- 学校で後から使うかもしれないから

いかがでしょうか。セミナーや、片づけの現場でよく出る内容をリストアップしました。

1. 使い終わった教科書/ノートを復習に使うために残す場合

この場合は現在進行形で使っている教科書類とは別の場所に、学年ごとにまとめておきます。

中には、今の学年の教科書と昨年までの使い終わった教科書・ノートが一緒になって「学用品コーナー」となっているご家庭もありますが、使用頻度別で収納した方が使い勝手がよいので混ぜないようにしましょう。

ただ、復習をするはずだから残すと考えている場合、本当にその教科書とノートで復習ができるのか?しっかりと考えてみてから残してください。

もしかしたら、そのノートを使うよりも市販の学年のまとめ的な問題集を買った方が効率的に復習ができるかもしれません。

また、何年分を残すのかも決めておきます。一般的に考えて、小学4年生が1年生の教科書の復習はしないと考えられますので、昨年分だけでも大丈夫だと思います。

2. 使い終わった教科書を思い出として残す場合

思い出として残したい方もいらっしゃいますね。その場合も、さらに「何のために?」を考えつつ量を決めてみてください。

- すべての科目、すべてのノートが必要なのか?

- その思い出は、いつ振り返るのか?

- 誰の物として残すのか?(親の物?子どものもの?)

写真アルバムと違って、手が届くところに置いて日々見返したい方はすくないのではないかと思います。

そうであれば、できるだけコンパクトにまとめて納戸など、あまり使い勝手がよくないような場所に収納してしまっても問題はありません。

紙は長期保管によって劣化するので、もし長く残すようなイメージならば

- 高温(30℃目安)/高湿度(60%以上)を避ける

- 空気と触れる時間をできるだけ短く(空気中の酸で劣化する)

- 直射日光を避ける

- ホコリをかぶらないようにする

- 結露しないように注意

がポイントです。

もう1つ先に考えておくことは、「誰のための思い出か?」です。それによって、管理する人や場所が変わります。

例えば、親の思い出としてであるならば子どもがOKしない限り、子ども部屋で保管せず親が管理していきます。親子で思い出に対する感受性が異なることもありますので、押し付けないことがポイントですね。

ちなみに、ご自宅があまり広くなく思い出を残すことによって今の生活スペースを圧迫しそうな場合はよく考えてくださいね。

3.使い終わった教科書を後で学校で使うかもしれないから残す場合

「学校で後から使うかもしれない…」と思った場合、もしそこに少しでも迷いがあるならば学校に問い合わせるのが手っ取り早いです。最近では、学年末に残しておくべき教科書を指示してくださるようになりました。特に、1,2年/3,4年/5,6年で「上下」を使うことがある科目に気を付ける必要がありますね。

突然「●年生の教科書を持ってきて」というケースもあれば、(結局1度も使わなかったけれど)「6年間残してください」と指示する学校もあるようです(お客様からの情報)。

ただ、多くの学校ではルール化されていないので「捨てても大丈夫ですが、もし不安だったら1年分残しておいてもいいでしょうね」のようなアドバイスが多いようです。

学校で特に指定していない場合は、先に書いた通りご自分の基準、目的に応じて片づけてみてください!

ちなみに、もし処分するとなりましたら製本の仕方を確認した上で、「古紙回収」または「雑紙」です(札幌市)。

ただ、以前小学校の先生をしているお母さんに聞いたところ、「教科書は捨てるけれどノートはすべて残してある。成長の過程を卒業する時に一緒に振り替える」という話をされていました。

思い出として残す場合でも、その先にどこでどのように振り返るかの明確なビジョンがあるといいですね。

この記事に関するお問い合わせは、こちらからお気軽にどうぞ。

もしくは、LINEからお問い合わせください。